Zwischen 1856 und 1860 wurde das Basler Münster mit neuen Farbverglasungen aus Werkstätten in Zürich, Paris und München ausgestattet. Anlass für diese prestigeträchtigen Aufträge, die insgesamt ein Panorama der Glasmalereikunst der frühen Jahre des Glasmalerei-Revivals in der Schweiz darstellen, war die Restaurierung des Münsters 1852–1857. Die neuen Farbverglasungen wurden als abschliessende Massnahme der Restaurierungskampagne eingesetzt, da zum einen von den historischen Glasmalereien des Münsters nur noch wenige Resten vorhanden waren (Stehlin, Wackernagel & Reese, 1895, S. 372). Zum anderen sollten die historisierenden Glasmalereien den Innenraum, der damals in einen als ursprünglich empfundenen, einheitlichen Zustand rückgeführt wurde, im Sinne einer «gänzlichen Herstellung des alten Baustyls» komplettieren (Staatsarchiv Basel-Stadt, Bau JJ 5, Brief des Baukollegiums an den Kleinen Rat von Basel-Stadt, 16. Oktober 1855). Dank grosszügiger Spenden der Basler Bevölkerung (siehe Kommission zu den Kirchenfenstern des Münsters, 1860, S. 3–8) konnten schliesslich mehr Fenster als ursprünglich geplant mit figürlichen und ornamentalen Glasmalereien ausgestattet werden (zur Entstehungsgeschichte der Glasmalereien des 19. Jahrhunderts im Basler Münster siehe Meier, 1989; Maurer, 1990; und insbesondere Nagel & von Roda, 1998, S. 34–63; Nagel & von Roda, 2000, S. 3–17).

Der mit der Restaurierung des Münsters beauftragte Architekt Christoph Riggenbach (1810–1863) und Bauinspektor Amadeus Merian (1808–1889) hatten zur Vorbereitung der Restaurierung auf einer einmonatigen Reise zahlreiche historische und neu erbaute Kirchengebäude in ganz Deutschland besichtigt, um daraus Erkenntnisse für das Bauprojekt in Basel, unter anderem auch für die «Behandlung der Fenster» zu gewinnen (Staatsarchiv Basel-Stadt, Bau JJ 1, Bericht über die Reise vom 17. Juni bis 16. Juli 1853). Riggenbach erwähnt im Reisebericht u.a., dass in der kürzlich erbauten Mariahilfkirche der Münchner Vorstadt Au «[…] durch den Schmuck der bekannten ausgezeichneten gebrannten Glasgemälde die Harmonie und der Eindruck, den diese Kirche in ihrem Innern gewährt, bedeutend erhöht wird». Der Wunsch nach neuen Farbverglasungen für das Basler Münster wurde erstmals im November 1854 in der Tagespresse laut, wobei nicht nur auf die Glasmalereien der neugotischen Mariahilfkirche in München-Au (1834–1845; siehe dazu Vaassen, 2013, 93–104), sondern auch auf die sogenannten «Bayernfenster» des Kölner Doms (1846–1848) und die neue Chorverglasung der Laurenzenkirche in St. Gallen (CG_63, 1853) verwiesen wurde (siehe Allgemeines Intelligenzblatt der Stadt Basel, 17. November 1854, S. 2885; Nagel & von Roda, 1998, S. 35). 1855 nahm die neu gebildete «Commission zu den Kirchenfenstern», zu der nebst Architekt Riggenbach und Bauinspektor Merian auch der Jurist Ludwig August Burckhardt (1808–1863) als Kommissionspräsident, sowie Antistes Jakob Burckhardt (1785–1858) und Baumeister Johann Heinrich Merian-Von der Mühll (1818–1874) gehörten, die Anschaffung der farbigen Glasmalereien in die Hand. Weitere Förderer des Projekts waren der Kirchenhistoriker Karl Rudolf Hagenbach (1801–1874) und der Germanist Wilhelm Wackernagel (1806–1869) (siehe Meier, 1989; Nagel & von Roda, 1998, S. 37). Zur Anschauung wurden im Münster ein neugotisches Bildfenster von Johann Jakob Röttinger (1817–1877) aus Zürich, sowie Kartons und zwei Bildfelder des in Paris ansässigen Schweizer Glasmalers Caspar Gsell (1814–1904; Christus aus der Bergpredigt aus der Pariser Kirche Saint-Eugène Sainte-Cécile (CG_373) und St. Louis besucht die Pestkranken aus der dortigen Basilika Sainte-Clotilde (CG_344)) ausgestellt (siehe Allgemeines Intelligenzblatt der Stadt Basel, 8. Juni 1855, S. 1448–1449 und 11. Juni 1855, S. 1508).

Am 10. Mai 1855 folgte die «Einladung zur Anschaffung gemalter Fenster in den Chor des Münsters», mit der die Kirchenfenster-Kommission das Vertrauen und die finanzielle Unterstützung der Bevölkerung gewinnen will, um dann konkrete Schritte einzuleiten und Verhandlungen mit Künstlern und Glasmalereibetrieben aufzunehmen. Darin werden bereits Angaben zu Bildprogramm und Gestaltung der Chorfenster gemacht, deren Figurendarstellungen «religiöse» und «vorzugsweise neutestamentliche» sein sollen (Beilage zur Nr. 109 des Allgemeinen Intelligenzblattes der Stadt Basel). Das Vorhaben, im protestantischen Münster Bildfenster zu platzieren, stiess vereinzelt auf Ablehnung, wie ein wenige Tage später veröffentlichter Kommentar von anonymer Seite belegt, der kritisiert, dass die Glasmalereien «mehr zur Augenlust dienen als das Gemüth erheben», und der mit Erstaunen konstatiert: «Können sie wirklich glauben, unsere evangelische Bürgerschaft würde gleichgültig zusehen, wie die Bilder, die unsere Vorfahren unsanft zur Kirchenthüre herausgeworfen haben, nun wiederum durch die Fenster hereingebracht werden sollen?» (Allgemeines Intelligenzblatt der Stadt Basel, 15. Mai 1855). Solche Einwände unterlagen jedoch der Begeisterung für das Unternehmen. Bereits im Oktober 1855 waren durch Subskriptionen 30’000 Franken für die neuen Glasmalereien zugesichert und der Kleine Rat genehmigte «[…] mit Vergnügen die Anbringung solcher Glasgemälde im Münster […] » (Staatsarchiv Basel-Stadt, Bau JJ 5, Beschluss des Kleinen Rats des Kantons Basel-Stadt, 24. Oktober 1855). Die Fachkommission verfolgte den Anspruch, die Fenster «durch Künstler ersten Ranges» ausführen zu lassen (Staatsarchiv Basel-Stadt, Bau JJ 5, August 1855) und beauftragte renommierte Glasmalerei-Werkstätten in Zürich sowie in Paris und München – den damals führenden Zentren der Glasmalereiproduktion auf dem europäischen Festland – mit der Erstellung von Entwürfen.

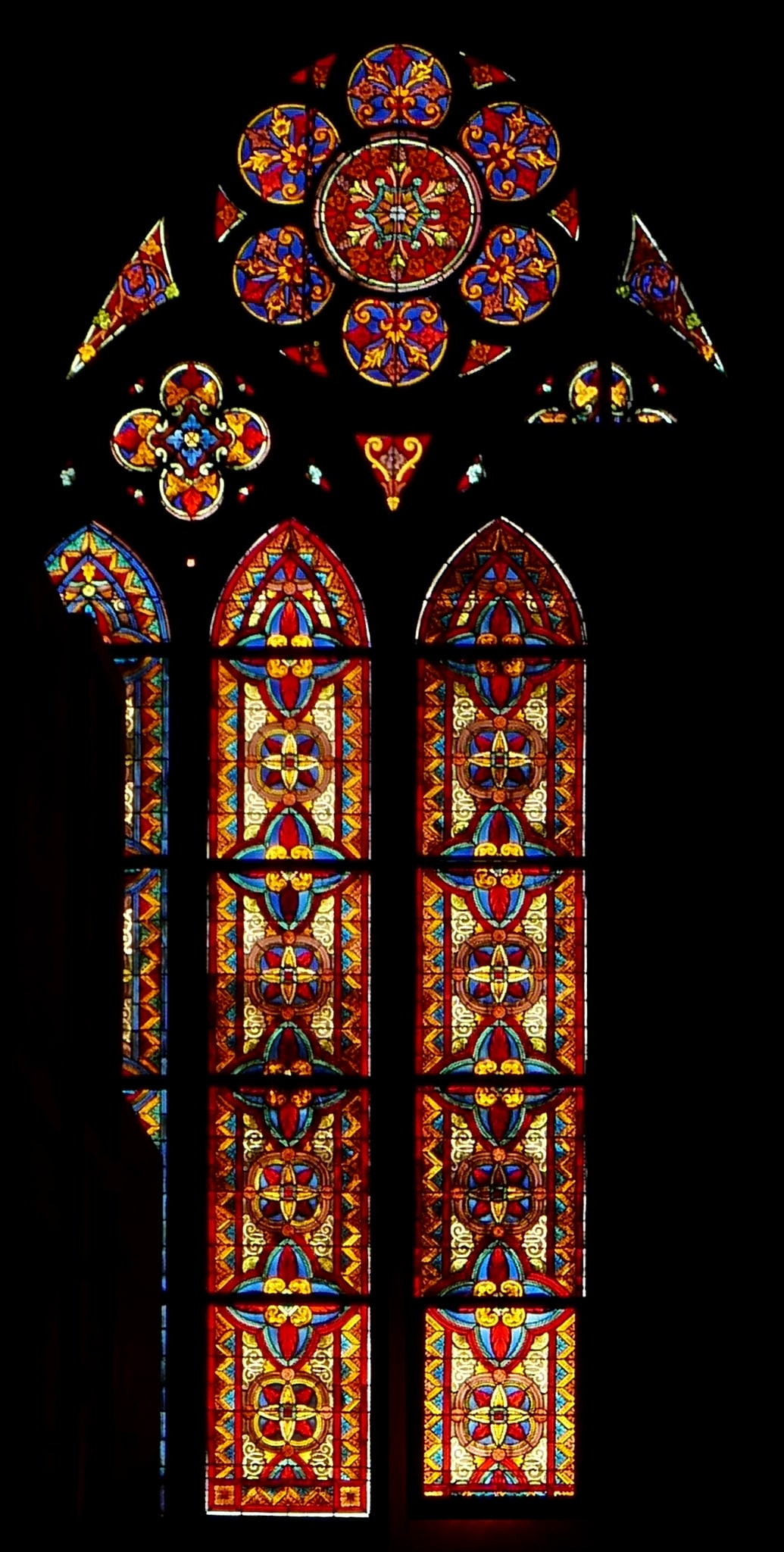

Die Ausführung der Glasmalereien für die vier romanischen Rundbogenfenster im Chorumgang und für das Westfenster des Basler Münsters wurde dem in Paris arbeitenden St. Galler Caspar Gsell übertragen, dem künstlerischen Leiter der Firma Laurent, Gsell et Cie., der in der Schweiz durch sein frühes monumentales Bildfenster für die Laurenzenkirche in St. Gallen (CG_63, 1853) auf sich aufmerksam gemacht und 1855 mehrere Glasmalereien und Zeichnungen an der Weltausstellung in Paris ausstellte (siehe Sanchez, 2005, S. 691 und 882). Kommissionsmitglied Merian-Von der Mühll besuchte diese Weltausstellung und knüpfte vor Ort Kontakt mit Gsell. Der Vertrag mit Caspar Gsell sah die Lieferung des grossen ornamentalen Westfensters bis zum 1. März 1856 vor, sowie der vier Chorumgangsfenster bis zum 1. Mai 1856. Die Glasmalereien hatten «gutgemalt und eingebrannt ohne kalte Übermalung» für einen Gesamtpreis von 7500.– Franken gefertigt zu werden (Staatsarchiv Basel-Stadt, Bau JJ 5, Vertrag mit C. Gsell, 24. November 1855). Die Vorschriften für die Gestaltung des grossen Westfensters hinter dem Orgelprospekt waren besonders ausführlich (siehe Rapp, 1981, S. 321). Es sollte nur «architektonisch verziert» und durch eine Lasur mattiert werden, um die Orgel vor Licht zu schützen (Staatsarchiv Basel-Stadt, PA 319 I D 1, Protokoll der Kommission zu den Kirchenfenstern des Münsters, 18. August 1855). Mit dem im Oktober 1855 eingesandten Entwurf war die Kommission nicht zufrieden, da er zu dunkel konzipiert und im Couronnement eine Figur aufwies (Protokoll Kirchenfenster-Kommission, 20. Oktober 1855). Im Mai 1856 wurde das Fenster mit einer Verspätung von zwei Monaten in der Westfassade eingesetzt (Protokoll Kirchenfenster-Kommission, 5. Mai 1856). Als im September 1857 der Orgelbauer darüber klagte, dass zu starkes Sonnenlicht durch das Westfenster auf das Orgelwerk falle, riet der eben anwesende Münchner Glasmaler Max Ainmiller (1807–1870) dazu, es mit einem Wasserglasfirnis zu bestreichen (Protokoll Kirchenfenster-Kommission, 22. September 1857).