Zwischen 1856 und 1860 wurde das Basler Münster mit neuen Farbverglasungen aus Werkstätten in Zürich, Paris und München ausgestattet. Anlass für diese prestigeträchtigen Aufträge, die insgesamt ein Panorama der Glasmalereikunst der frühen Jahre des Glasmalerei-Revivals in der Schweiz darstellen, war die Restaurierung des Münsters 1852–1857. Die neuen Farbverglasungen wurden als abschliessende Massnahme der Restaurierungskampagne eingesetzt, da zum einen von den historischen Glasmalereien des Münsters nur noch wenige Resten vorhanden waren (Stehlin, Wackernagel & Reese, 1895, S. 372). Zum anderen sollten die historisierenden Glasmalereien den Innenraum, der damals in einen als ursprünglich empfundenen, einheitlichen Zustand rückgeführt wurde, im Sinne einer «gänzlichen Herstellung des alten Baustyls» komplettieren (Staatsarchiv Basel-Stadt, Bau JJ 5, Brief des Baukollegiums an den Kleinen Rat von Basel-Stadt, 16. Oktober 1855). Dank grosszügiger Spenden der Basler Bevölkerung (siehe Kommission zu den Kirchenfenstern des Münsters, 1860, S. 3–8) konnten schliesslich mehr Fenster als ursprünglich geplant mit figürlichen und ornamentalen Glasmalereien ausgestattet werden (zur Entstehungsgeschichte der Glasmalereien des 19. Jahrhunderts im Basler Münster siehe Meier, 1989; Maurer, 1990; und insbesondere Nagel & von Roda, 1998, S. 34–63; Nagel & von Roda, 2000, S. 3–17).

Der mit der Restaurierung des Münsters beauftragte Architekt Christoph Riggenbach (1810–1863) und Bauinspektor Amadeus Merian (1808–1889) hatten zur Vorbereitung der Restaurierung auf einer einmonatigen Reise zahlreiche historische und neu erbaute Kirchengebäude in ganz Deutschland besichtigt, um daraus Erkenntnisse für das Bauprojekt in Basel, unter anderem auch für die «Behandlung der Fenster» zu gewinnen (Staatsarchiv Basel-Stadt, Bau JJ 1, Bericht über die Reise vom 17. Juni bis 16. Juli 1853). Riggenbach erwähnt im Reisebericht u.a., dass in der kürzlich erbauten Mariahilfkirche der Münchner Vorstadt Au «[…] durch den Schmuck der bekannten ausgezeichneten gebrannten Glasgemälde die Harmonie und der Eindruck, den diese Kirche in ihrem Innern gewährt, bedeutend erhöht wird». Der Wunsch nach neuen Farbverglasungen für das Basler Münster wurde erstmals im November 1854 in der Tagespresse laut, wobei nicht nur auf die Glasmalereien der neugotischen Mariahilfkirche in München-Au (1834–1845; siehe dazu Vaassen, 2013, 93–104), sondern auch auf die sogenannten «Bayernfenster» des Kölner Doms (1846–1848) und die neue Chorverglasung der Laurenzenkirche in St. Gallen (CG_63, 1853) verwiesen wurde (siehe Allgemeines Intelligenzblatt der Stadt Basel, 17. November 1854, S. 2885; Nagel & von Roda, 1998, S. 35). 1855 nahm die neu gebildete «Commission zu den Kirchenfenstern», zu der nebst Architekt Riggenbach und Bauinspektor Merian auch der Jurist Ludwig August Burckhardt (1808–1863) als Kommissionspräsident, sowie Antistes Jakob Burckhardt (1785–1858) und Baumeister Johann Heinrich Merian-Von der Mühll (1818–1874) gehörten, die Anschaffung der farbigen Glasmalereien in die Hand. Weitere Förderer des Projekts waren der Kirchenhistoriker Karl Rudolf Hagenbach (1801–1874) und der Germanist Wilhelm Wackernagel (1806–1869) (siehe Meier, 1989; Nagel & von Roda, 1998, S. 37). Zur Anschauung wurden im Münster ein neugotisches Bildfenster von Johann Jakob Röttinger (1817–1877) aus Zürich, sowie Kartons und zwei Bildfelder des in Paris ansässigen Schweizer Glasmalers Caspar Gsell (1814–1904; Christus aus der Bergpredigt aus der Pariser Kirche Saint-Eugène Sainte-Cécile (CG_373) und St. Louis besucht die Pestkranken aus der dortigen Basilika Sainte-Clotilde (CG_344)) ausgestellt (siehe Allgemeines Intelligenzblatt der Stadt Basel, 8. Juni 1855, S. 1448–1449 und 11. Juni 1855, S. 1508).

Am 10. Mai 1855 folgte die «Einladung zur Anschaffung gemalter Fenster in den Chor des Münsters», mit der die Kirchenfenster-Kommission das Vertrauen und die finanzielle Unterstützung der Bevölkerung gewinnen will, um dann konkrete Schritte einzuleiten und Verhandlungen mit Künstlern und Glasmalereibetrieben aufzunehmen. Darin werden bereits Angaben zu Bildprogramm und Gestaltung der Chorfenster gemacht, deren Figurendarstellungen «religiöse» und «vorzugsweise neutestamentliche» sein sollen (Beilage zur Nr. 109 des Allgemeinen Intelligenzblattes der Stadt Basel). Das Vorhaben, im protestantischen Münster Bildfenster zu platzieren, stiess vereinzelt auf Ablehnung, wie ein wenige Tage später veröffentlichter Kommentar von anonymer Seite belegt, der kritisiert, dass die Glasmalereien «mehr zur Augenlust dienen als das Gemüth erheben», und der mit Erstaunen konstatiert: «Können sie wirklich glauben, unsere evangelische Bürgerschaft würde gleichgültig zusehen, wie die Bilder, die unsere Vorfahren unsanft zur Kirchenthüre herausgeworfen haben, nun wiederum durch die Fenster hereingebracht werden sollen?» (Allgemeines Intelligenzblatt der Stadt Basel, 15. Mai 1855). Solche Einwände unterlagen jedoch der Begeisterung für das Unternehmen. Bereits im Oktober 1855 waren durch Subskriptionen 30’000 Franken für die neuen Glasmalereien zugesichert und der Kleine Rat genehmigte «[…] mit Vergnügen die Anbringung solcher Glasgemälde im Münster […] » (Staatsarchiv Basel-Stadt, Bau JJ 5, Beschluss des Kleinen Rats des Kantons Basel-Stadt, 24. Oktober 1855). Die Fachkommission verfolgte den Anspruch, die Fenster «durch Künstler ersten Ranges» ausführen zu lassen (Staatsarchiv Basel-Stadt, Bau JJ 5, August 1855) und beauftragte renommierte Glasmalerei-Werkstätten in Zürich sowie in Paris und München – den damals führenden Zentren der Glasmalereiproduktion auf dem europäischen Festland – mit der Erstellung von Entwürfen.

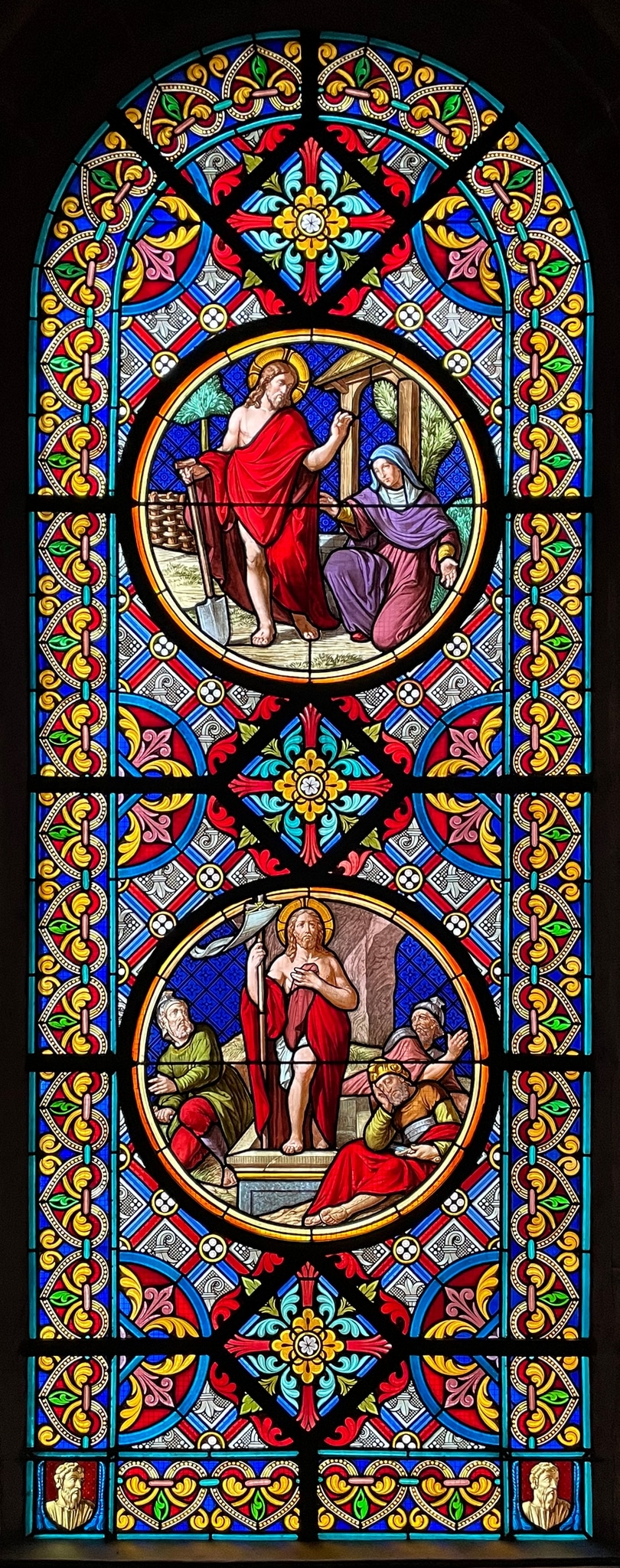

Die Ausführung der Glasmalereien für die vier romanischen Rundbogenfenster im Chorumgang und für das Westfenster des Basler Münsters wurde dem in Paris arbeitenden St. Galler Caspar Gsell übertragen, dem künstlerischen Leiter der Firma Laurent, Gsell et Cie., der in der Schweiz durch sein frühes monumentales Bildfenster für die Laurenzenkirche in St. Gallen (CG_63, 1853) auf sich aufmerksam gemacht und 1855 mehrere Glasmalereien und Zeichnungen an der Weltausstellung in Paris ausstellte (siehe Sanchez, 2005, S. 691 und 882). Kommissionsmitglied Merian-Von der Mühll besuchte diese Weltausstellung und knüpfte vor Ort Kontakt mit Gsell. Erste Ideen zur Gestaltung der Fenster sahen für das zentrale Fenster im Chorumgang eine Kreuzigungsgruppe mit Maria und Johannes, sowie seitlich Darstellungen von Auferstehung und Himmelfahrt Christi vor und damit «[…] drei Gegenstände, welche recht eigentlich die Summe unsrer evangelischen Lehre in sich fassen»; im Fenster über dem Grab der Königin Anna von Habsburg (um 1225–1281) sollte hingegen eine rein ornamentale Verglasung eingesetzt werden (siehe Beilage zur Nr. 109 des Allgemeinen Intelligenzblattes der Stadt Basel, 10. Mai 1855). Als alternative Möglichkeit betrachtete die Kirchenfenster-Kommission die Darstellung der Vita Christi «[…] vielleicht mehr in Übereinstimmung mit der Bauart mit neun Medaillons, wovon je drei die Jugend, die Passion und die Erscheinung Christi nach dem Tode darstellen könnten» (Staatsarchiv Basel-Stadt, Bau JJ 5, Zweite Anzeige die Fenstergemälde betreffend, 1855). Die Kommission entschied schliesslich zugunsten von Medaillonfenstern: auf einem Ornamentteppich sollten je zwei Bildmedaillons die Geburt Christi und den zwölfjährigen Christus im Tempel, das Abendmahl und die Kreuzigung – als wichtigste heilsgeschichtliche Ereignisse im zentralen, etwas grösseren Fenster –, sowie die Auferstehung und die Erscheinung Christi vor Maria Magdalena im Garten (Noli me tangere) zeigen (Staatsarchiv Basel-Stadt, PA 319 I D 1, Protokoll der Kommission zu den Kirchenfenstern des Münsters, 18. August 1855; siehe auch Vaassen, 1997, S. 50). Die gewählten Medaillonfenster entsprechen einer älteren Konzeption der Chorumgangsfenster, die in einem Holzschnitt in der Wurstisenschen Chronik (1580) dokumentiert ist (siehe Maurer, 1990, S. 250).

Der Vertrag mit Caspar Gsell sah die Lieferung des grossen ornamentalen Westfensters bis zum 1. März 1856 vor, sowie der vier Chorumgangsfenster bis zum 1. Mai 1856. Die Glasmalereien hatten «gutgemalt und eingebrannt ohne kalte Übermalung» für einen Gesamtpreis von 7500.– Franken gefertigt zu werden (Staatsarchiv Basel-Stadt, Bau JJ 5, Vertrag mit C. Gsell, 24. November 1855). Die Fenster wurden durch Spenden der drei Kleinbasler Ehrengesellschaften, der Familie Bischoff, der Abendgesellschaft zum goldenen Kopf (zu der Bauinspektor Merian gehörte) und weitere Mitglieder der Kirchgemeinde finanziert.

Gsell Entwürfe für die Chorumgangsfenster lagen erst im Mai 1856 vor (Protokoll Kirchenfenster-Kommission, 5. Mai 1856). Eine heute im Musée Carnavalet in Paris (D.15880) aufbewahrte Entwurfszeichnung zum Fenster n II (CG_65) unterscheidet sich vom ausgeführten Fenster: das Medaillon der Geburt Christi ist anders komponiert und es fehlt der Baselstab in den Rauten des Hintergrunds. Als die an frühgotische französische Vorbilder (etwa die Medaillonfenster der Kathedrale von Saint-Denis) angelehnten Glasmalereien im August 1856 verzögert in Basel eintrafen und von Glasermeister Roth eingesetzt wurden, bedauerte man, «dass sie unter der Erwartung ausgefallen seyen» (Staatsarchiv Basel-Stadt, Bau JJ 5, Frachtbrief von Laurent, Gsell et Cie., 11. August 1856; sowie Protokoll Kirchenfenster-Kommission, 28. August 1856). Im darauffolgenden Jahr berichtete auch die Basler Zeitung, dass die Fenster des Chorumgangs mit den 1857 eingesetzten Obergadenfenstern (BS_2603–BS_2607) nicht zu vergleichen seien und im Gegensatz zu diesen «zurücktreten» würden (Basler Zeitung, 24. Sept. 1857, S. 915). Warum Gsells Glasmalereien den Vorstellungen nicht vollends entsprachen, ist den Quellen nicht zu entnehmen; zeitweise wurde sogar in Betracht gezogen, das Hauptfenster im Chorumgang durch ein neues Fenster zu ersetzen (Protokoll Kirchenfenster-Kommission, 6. November 1857).

Seiner Rechnung von August 1856 hatte Gsell einen Brief an Kommissionspräsident Burckhardt beigefügt, in dem er seine Hoffnung ausdrückte, noch weitere Aufträge für das Basler Münster zu erhalten: «Ich würde alles aufbiethen diesmal noch mehr Ihrem gerechten Wunsche zu entsprechen. Besonders glaube ich eine der grossen Rosen mit Erfolg machen zu können, da ich schon mehrere dergleichen zu allgemeinem Beifall in Frankreich aufgestellt habe, und meiner Sache in dieser Hinsicht so ziemlich sicher bin» (Staatsarchiv Basel-Stadt, Bau JJ 5, Brief C. Gsell, 30. August 1856). Trotz dieser Beteuerungen wurde Gsell kein Auftrag für die Rundfenster der Querhausfassaden übertragen.

Im Staatsarchiv Basel-Stadt befinden sich zwei unsignierte Entwürfe zu den beiden Rundfenstern der Querhausfassaden (SMM Inv.AB.341 (Taufe Christi) und SMM Inv.AB.342 (Weltenrichter)), die aufgrund der Auftragsgeschichte der Glasmalereien bisher Johann Jakob Röttinger und Paul von Deschwanden (1811–1881) zugeschrieben wurden (siehe Nagel & von Roda, 1998, S. 54, 56 und 58; Scheiwiller-Lorber, 2014, S. 125 und 267–268), obwohl deren bekannte Entwürfe stilistisch stark von den beiden Zeichnungen abweichen. Der Autor beider Zeichnungen ist mit grösster Wahrscheinlichkeit Caspar Gsell. Sowohl die Masse, die Technik und die Art der Darstellung (bspw. die Köpfe der Engel) stimmen mit vielen seiner in grosser Anzahl überlieferten, im Musée Carnavalet in Paris aufbewahrten Entwurfszeichnungen überein. Diese sind meist in Bleistift ausgeführt, die Hintergründe von Bildszenen oft hellblau aquarelliert, zudem sind einzelne Bereiche zur Veranschaulichung mehrfarbig koloriert und teils mit weissen Farbakzenten überhöht. Für eine Zuschreibung beider Zeichnungen an Gsell spricht auch, dass die Masse der beiden Basler Entwürfe mit je knapp 27 cm Durchmesser beinahe übereinstimmen und sich das Gesicht Christi in den beiden Entwürfen – in leicht unterschiedlicher Haltung – wiederholt. Dass man in Betracht zog, Gsell um Skizzen für die Taufe Christi anzufragen, und dass Gsell tatsächlich Skizzen für die Rundfenster nach Basel schickte, belegen das Protokoll der Kirchenfenster-Kommission und ein Brief Gsells, in dem er um Rücksendung der Entwürfe für die Rundfenster bittet (Protokoll Kirchenfenster-Kommission, 23. Januar 1856; sowie Staatsarchiv Basel-Stadt, Bau JJ 5, Brief von Laurent, Gsell et Cie., 24. Oktober 1856).