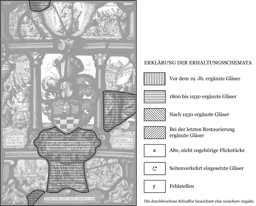

Säulen und Gebälk teilen die Scheibe in fünf Felder. Im mittleren befindet sich vor farblosem Grund das Vollwappen Hans Rudolf Rahns über der blauen Rollwerkkartusche mit der Stifterinschrift. Links davon sind das Gastmahl des Belsazar (Dan, Kap. 5) und rechts Judith mit dem Haupte des Holofernes' (Jdt, Kap. 13) dargestellt. Im Oberbild thront die Allegorie der Veritas, und zu ihren Seiten ist die Geschichte von Elias und den Baalspriestern dargestellt. Links kniet Elias vor dem von seinem Herrn entzündeten Altarfeuer, während auf der anderen Seite die um den Altar versammelten Baalspriester vergeblich auf die Feuerantwort ihres Gottes warten (1 Kg 18, 37–39). Im untersten Bildfeld ist zwischen zwei Putten mit Stundengläsern die Eroberung von Belsazars babylonischem Reich durch Darius und Cyrus dargestellt (Dan, 5. Kap.).

52A6 · Vérité; 'Verità' (Ripa)

71M43 · deux autels pour y faire des sacrifices sont dressés ~ histoire d'Élie

71P22 · lors du festin de Belshassar une main apparaît et trace sur le mur (MENÉ, TÉKEL, PARSIN) (ou-PARSIN); le roi Belshassar est pris de frayeur

71P271 · Darius, le Mède, conquiert Babylone après la mort de Belshassar

71R142 · compétition des trois soldats de garde dans la chambre à coucher du roi Darius

71U42731 · Judith avec la tête et l'épée d'Holopherne

Wappen Rahn, Rudolf: Geteilt von Rot mit wachsendem, in ein von Gold mit zwei schwarzen Balken und von Rot gespaltenes Hemd und eine golden-schwarze Kopfbinde gekleideten Mannsrumpf und von Gold und Schwarz geschacht; Helm: blau; Helmdecke: golden und schwarz (rechts), rot (links); Helmzier: über golden-schwarzem Wulst ein von Gold-Schwarz-Gold und Rot gespaltener Federbusch.

Rudolf Raan Burger= / meister, 1607

Baltha / sar // FORTE EST / VINVM. / Daniel. 5. Cap (stark ist der Wein)

FORTIORES / SVNT MVLIER= / ES. Iud. 13. Cap. (stärker sind die Frauen)

Darius. Cÿrus // FORTIOR EST REX. Daniel 5. Cap. (stärker ist der König)

Veritas Vin[cit O]mnia / [Veritas] Domi / nat in / aete[r]num / ISA 4 (Die Wahrheit siegt über alles, die Wahrheit regiert in Ewigkeit)

DEVO[TI]O VERA 3. R[EG] (wahre Frömmigkeit)

O Baal O Baal / SVPERSTITIO. 3. REG.: 18 (Aberglaube)

IM